Освоение данных технологий позволило нашим предкам создавать невероятные на первый взгляд изделия.

Остается лишь удивляться мастерству древних людей, а так же их терпению и находчивости

Например, наши предки умели изготавливать шары из камней. На первый взгляд совершенно неясно, как они умудрялись получать изделие столь правильной сферической формы. Однако технология изготовления каменного шара проста, но кропотлива.

Сначала из камня вырезается куб. Далее ему придается близкая к сферической форма путем срезания граней этого куба. На выходе получается многогранник. Далее в закрепленную глиняную или деревянную полукруглую чашу насыпается абразив ( сначала покрупнее, затем, на более поздних стадиях шлифовки, помельче), многогранник устанавливается в чашу, прижимается руками сверху и вращается в чаше то в одну то в другую сторону.

Кропотливо, но эффективно. Хотя наши предки не чурались и полностью ручной шлифовки, если каменный шар был достаточно больших размеров.

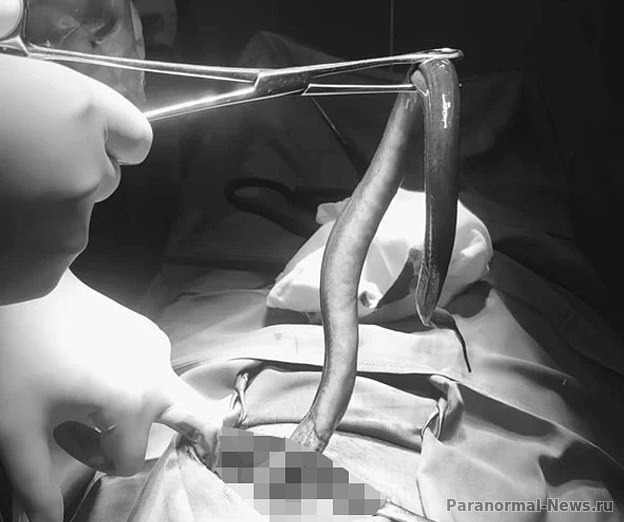

Так же загадкой на первый взгляд кажется изготовление предками нефритовых (или из др. камня) цилиндров и трубок.

Эти цилиндры являются кернами (цилиндрической колонкой (столбиком), оставшимся в отверстии при сверлении камня трубчатым сверлом (медной трубкой)).

Получившийся в результате сверления в нефрите керн выбивался из отверстия, обрабатывался по торцам, шлифовался и полировался пемзовым порошком или иным мелкозернистым абразивом.

До сих пор восхищение и непонимание вызывает процесс изготовления каменных ваз, а вернее, внутренней полости ваз с узким горлышком в Древнем Египте.

На фотографии, сделанной в Королевском Музее Онтарио, виден секрет изготовления таких ваз древними египтянами.

Вазы являются сборными, состоящими из нескольких частей.

На это же указывает и Петри: «Одним из излюбленных приемов изготовления узкогорлых сосудов было вытачивание двух или трех отдельных частей, которые затем соединялись; иногда после соединения частей сосуд для окончательной отделки внутренней поверхности еще раз обтачивали изнутри»

Для изготовления внутренней полости обычных ваз применялась технология рассверливания отверстия. Петри указывает, что «Чтобы сделать вазу полой внутри, в ней трубчатым сверлом просверливали цилиндрический канал, соответствующий диаметру отверстия, затем этот канал расширяли каменными [кремниевыми и др.] сверлами при помощи наждака [твердость 7-8 единиц, к сожалению, прямых доказательств его применения египтянами не обнаружено], причем сверло направлялось под углом к стенкам канала [ не обязательно, достаточно сделать проточку диаметром большим самого отверстия, а далее обрабатывать (растачивать) кремниевым сверлом-полумесяцем].. Наружная поверхность обрабатывалась по диагонали брусками из наждака».

Куибел пишет, что «Наружная поверхность вазы отделывалась до того, как приступали к выдалбливанию внутренней части блока. На плечиках двух ваз мы обнаружили два горизонтальных желобка, расположенных друг против друга, которые, по мнению Лако, вероятно, создавали упор для приспособления, при помощи которого блоку придавалось вращательное движение. Одна испорченная в процессе производства аметистовая ваза... была вполне [хорошо] отделана снаружи, выдалбливание же внутри было только начато. Можно было видеть неровную внутреннюю поверхность, от которой кропотливо при помощи какого-то острого орудия отделялись одна за другой мельчайшие частицы. По-видимому, при отделке наружной поверхности вазу вращали, когда же ее выдалбливали внутри, ее закрепляли в неподвижном положении в смоле или глине.., нет никакого сомнения в том, что такие сверла [трубчатые] были самым ходовым инструментом.., при изготовлении ваз постоянно пользовались трубчатыми сверлами; мы нашли высверленные керны из диорита и гранита, так же как остатки сверленых отверстий в алебастре»

Источник: Камнеобработка в Древнем Египте, Королевский Музей в Онтарио

Автор: motorherz

Остается лишь удивляться мастерству древних людей, а так же их терпению и находчивости

Например, наши предки умели изготавливать шары из камней. На первый взгляд совершенно неясно, как они умудрялись получать изделие столь правильной сферической формы. Однако технология изготовления каменного шара проста, но кропотлива.

Сначала из камня вырезается куб. Далее ему придается близкая к сферической форма путем срезания граней этого куба. На выходе получается многогранник. Далее в закрепленную глиняную или деревянную полукруглую чашу насыпается абразив ( сначала покрупнее, затем, на более поздних стадиях шлифовки, помельче), многогранник устанавливается в чашу, прижимается руками сверху и вращается в чаше то в одну то в другую сторону.

Кропотливо, но эффективно. Хотя наши предки не чурались и полностью ручной шлифовки, если каменный шар был достаточно больших размеров.

Так же загадкой на первый взгляд кажется изготовление предками нефритовых (или из др. камня) цилиндров и трубок.

Эти цилиндры являются кернами (цилиндрической колонкой (столбиком), оставшимся в отверстии при сверлении камня трубчатым сверлом (медной трубкой)).

Получившийся в результате сверления в нефрите керн выбивался из отверстия, обрабатывался по торцам, шлифовался и полировался пемзовым порошком или иным мелкозернистым абразивом.

До сих пор восхищение и непонимание вызывает процесс изготовления каменных ваз, а вернее, внутренней полости ваз с узким горлышком в Древнем Египте.

На фотографии, сделанной в Королевском Музее Онтарио, виден секрет изготовления таких ваз древними египтянами.

Вазы являются сборными, состоящими из нескольких частей.

На это же указывает и Петри: «Одним из излюбленных приемов изготовления узкогорлых сосудов было вытачивание двух или трех отдельных частей, которые затем соединялись; иногда после соединения частей сосуд для окончательной отделки внутренней поверхности еще раз обтачивали изнутри»

Для изготовления внутренней полости обычных ваз применялась технология рассверливания отверстия. Петри указывает, что «Чтобы сделать вазу полой внутри, в ней трубчатым сверлом просверливали цилиндрический канал, соответствующий диаметру отверстия, затем этот канал расширяли каменными [кремниевыми и др.] сверлами при помощи наждака [твердость 7-8 единиц, к сожалению, прямых доказательств его применения египтянами не обнаружено], причем сверло направлялось под углом к стенкам канала [ не обязательно, достаточно сделать проточку диаметром большим самого отверстия, а далее обрабатывать (растачивать) кремниевым сверлом-полумесяцем].. Наружная поверхность обрабатывалась по диагонали брусками из наждака».

Куибел пишет, что «Наружная поверхность вазы отделывалась до того, как приступали к выдалбливанию внутренней части блока. На плечиках двух ваз мы обнаружили два горизонтальных желобка, расположенных друг против друга, которые, по мнению Лако, вероятно, создавали упор для приспособления, при помощи которого блоку придавалось вращательное движение. Одна испорченная в процессе производства аметистовая ваза... была вполне [хорошо] отделана снаружи, выдалбливание же внутри было только начато. Можно было видеть неровную внутреннюю поверхность, от которой кропотливо при помощи какого-то острого орудия отделялись одна за другой мельчайшие частицы. По-видимому, при отделке наружной поверхности вазу вращали, когда же ее выдалбливали внутри, ее закрепляли в неподвижном положении в смоле или глине.., нет никакого сомнения в том, что такие сверла [трубчатые] были самым ходовым инструментом.., при изготовлении ваз постоянно пользовались трубчатыми сверлами; мы нашли высверленные керны из диорита и гранита, так же как остатки сверленых отверстий в алебастре»

Источник: Камнеобработка в Древнем Египте, Королевский Музей в Онтарио

Автор: motorherz